ACCUEIL

Accueil

Gaulois

Les

Celtes

Neuvy-en-Sullias

Vienne-en-Val

Argentomagus

Avaricum

Montbouy

Sceaux

Burdigala

Lugdunum

St-Romain-en-Gal

Les

mosaïques

Tolosa

Alésia

Barnenez

Thèmes

Sixièmes

4°et 5°

Cartes

Chronologie

Lexique

Clichés

Découvertes

Informations

|

SCEAUX-DU-GATINAIS - 4/17 |

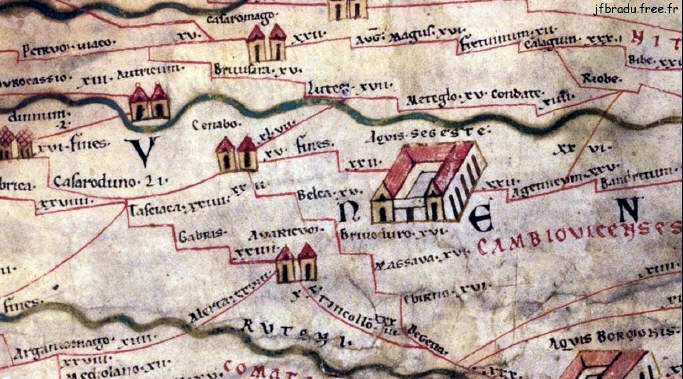

Aquae Segetae sur la Table de Peutinger |

La Table de Peutinger

|

La Table de Peutinger est la copie d'une carte

romaine qui couvre tout l'Empire Romain, et même au-delà, jusqu'en Chine.

Cette reproduction a été faite par un moine de Colmar à la fin du XIIe

siècle à partir d'une autre copie réalisée vers 350 dont l'original,

disparu, est encore plus ancien. Cette carte a été découverte en 1494, à Worms dans une bibliothèque. Elle a été confiée à Konrad Peutinger (d'où son nom) qui est mort avant d'avoir eu le temps de la publier. Elle est aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale de Vienne. Ce document, constitué de 11 parchemins (le 12ème, manquant, représentait sans doute la péninsule ibérique et une partie de la Grande Bretagne) mesure plus de 6 mètres de long et 30 cm de large.

La carte dessine les principales

routes de l'ensemble de l'Empire Romain. C'est une représentation

schématique qui ne tient pas compte de l'échelle. Elle a été conçue

pour permettre de se rendre facilement d'un point à un autre, de

connaître les distances des étapes, sans offrir une représentation

fidèle de la réalité. De fait, elle est considérée comme la première

représentation cartographique d'un réseau. Les distances sont

exprimées la plupart du temps en milles romains (1480 m) mais aussi

dans d'autres unités si elles étaient en cours dans une région, par

exemple les lieues gauloises (2220 m). Cela permettait d'avoir une

idée assez exacte de la distance et du temps pour se rendre de

n'importe quel point à un autre, même si parfois quelques liaisons

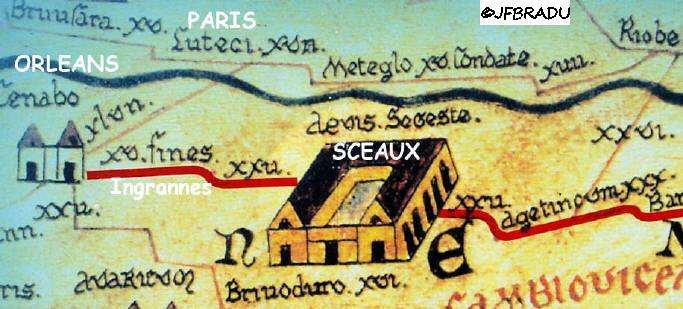

ne sont pas indiquées. Aquae Segetae sur la table de Peutinger La station thermale d'Aquae

Segetae est représentée sur la

Table de Peutinger sous l'appellation "Aquis Segeste" comme le montre

l'extrait ci-dessus. Elle se situe sur la route d'Orléans à Sens. ".. sous les noms de « chemin de César », « chemin de Jules César », ou « grand chemin de César », « chemin chaussé », « chemin perré », « haut chemin », « ancien chemin des Romains », « grand chemin de Sens à Orléans4 », en passant par Batilly-en-Gâtinais, Sceaux-du-Gâtinais, bourg près duquel (exactement au Préau) se trouvait un lieu de pèlerinage gallo-romain très important5, indiqué sur la Table de Peutinger sous le vocable Aquis Segeste, qu'il faut rectifier en Aquis Segetae (Segeta était une divinité gauloise de la santé). Le théâtre qu'on y a découvert pouvait contenir de 13,000 à 14,000 spectateurs."Voir le texte en entier.

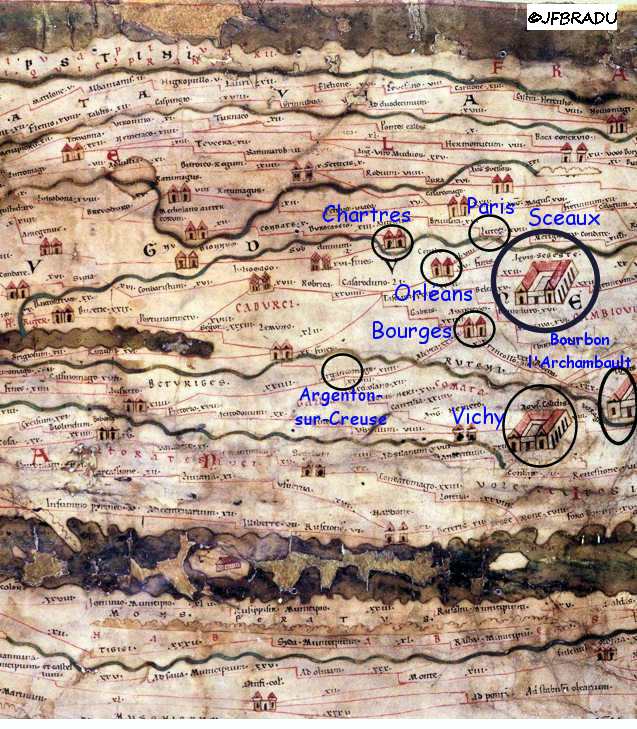

La table de Peutinger représente la station thermale d'Aquae Segetae par 8 ouvertures,

comme celle de Vichy (Aquae Calidis), ce qui en atteste son importance, seules

ces deux stations sont figurées avec ce logo. En

revanche, Montbouy et Triguères ne figurent pas sur la Table.

Fait

singulier, les deux stations thermales nommées Aquae Segetae sont les

seules qui ont disparu du thermalisme national, les trois autres sont

encore en activité.

L'Aquis Segetae de Moingt-Montbrison

La table de Peutinger présente deux vignettes, indiquant des thermes,

avec le même toponyme «Aquis Segetae». Source : "Sceaux-du-Gâtinais, un passé de prestige". Groupe HISTOIRE & ARCHEOLOGIE du Foyer Rural de Château-Landon

|

|

SCEAUX-DU-GATINAIS - 4/17 |

Aquae Segetae sur la Table de Peutinger |

Les élèves peuvent cependant récupérer les images à l'aide d'une copie d'écran pour leurs travaux pédagogiques non lucratifs et non publiables, y compris sur Internet.

Pour tout autre usage, contacter l'auteur:Contact