|

|

Le musée de l'Acropole

|

ATHÈNES :

le musée de l'Acropole 5/64 -

La période archaïque : les

offrandes |

|

Les frontons et les koré de la période archaïque du

musée de l'Acropole font en grande partie sa renommée. Ces sculptures détériorées

appartenaient à l'Acropole avant sa destruction par les Perses en 480 av.

J.-C. Elles ont été enterrées pieusement (offrandes) par les

Athéniens dans l'enceinte de l'Acropole (le téménos). C'est ainsi que l'on

doit paradoxalement leur conservation à un acte de destruction.

|

|

Toutefois, ces offrandes à Athéna Polias n'étaient

pas une nouveauté, les premières remontent au VIII° siècle av. J.-C. Il

s'agissait alors d'offrandes votives de

chaudrons en bronze

montés sur trépieds. Les anses de ces chaudrons sont décorées de chevaux et

de figurines masculines. Au VII° siècle, les chaudrons suivent la mode

orientale (de Babylone) en s'ornant de griffons et sirènes. Il faudra

attendre la fin du VII° siècle av. J.-C. pour les premières offrandes en

marbre sous la forme de bassins lustraux.

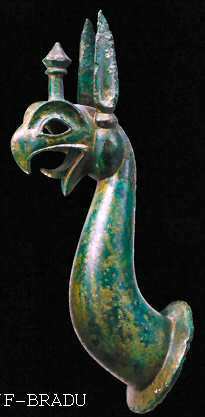

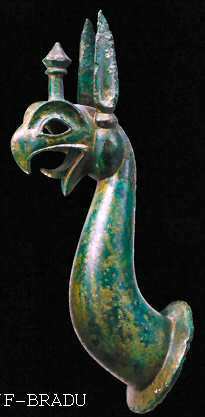

La

tête de griffon* ci-contre, a été réalisée avec la technique de la fonte

à la cire perdue dont les Grecs apprirent à maîtriser le procédé auprès

des bronziers orientaux. Ce griffon décorait, avec cinq autres têtes du

même genre, le col d'un chaudron en bronze martelé. Ce type de chaudron

pouvait atteindre des tailles énormes, Hérodote parle d'un chaudron de

10 000 litres destiné au roi de Lydie, Crésus.

* griffon :

monstre fabuleux originaire de l'est avec un corps de lion et une tête

d'aigle.

Griffon ci-contre :

Musée

Barbier-Mueller Genève

Origine : Péloponnèse ou Samos (temple d'Héra) - 610-600 av.

J.-C.) - H : 16,8 cm.

|

|

|

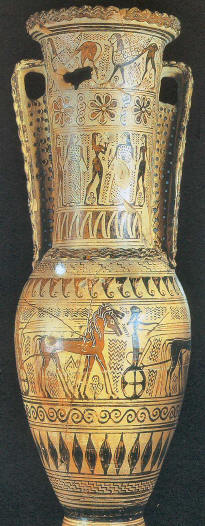

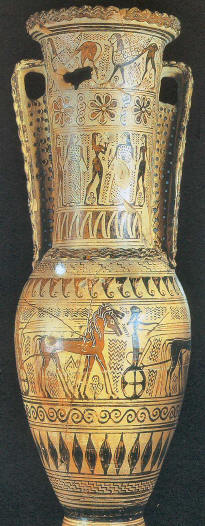

A la même époque, les Athéniens déposaient d'autres types d'offrandes sur

l'Acropole, tels les

loutrophores qu'on a trouvées en grand nombre

près du petit sanctuaire dédié aux nymphes du mariage. La loutrophore

est un vase rituel à grand col dans lequel on transportait l'eau

utilisée pour les bains nuptiaux. L'eau était apportée par les amies de

la mariée depuis la source Callirrhoé (près de la rivière Illisos) qui

passait pour favoriser la fertilité.

Dans les tombes, on trouve un autre type de loutrophore

utilisé pour la toilette du mort. Le fond du vase est percé pour

permettre la communication avec le mort, le décor de serpents sur

l'embouchure et les anses confirme la fonction funéraire (le serpent

étant associé au monde souterrain des enfers). Le décor de la panse est

divisé en registres superposés alternant motifs

décoratifs (sphinx, rosettes, tresses, dents de loup, motifs en

escalier, spirales, pétales) et scènes figurées (couples dansant au son

de la double flûte, défilé de chars).

Ce type de vase

fait

la transition entre l'époque géométrique (motifs abstraits, défilé de

chars) et l'époque orientalisante (sphinges, rosettes, tresses,

importance de la figure humaine) qui marque le VIIe siècle av. J.-C.

Loutrophore ci-contre :

Musée du Louvre

Origine : Athènes - Vers 690 av. J.-C. - H

: 80 cm ; D : 27,50 cm.

Peintre d'Analatos (peintre

anonyme, appelé par convention de cette façon, lieu de découverte en

Attique d’une de ses productions -

hydrie - au

début de sa carrière).

Cliquez

pour agrandir le vase. |

|

La

croissance des offrandes

Les offrandes sont encore assez rares jusqu'au

milieu du VI° s av. J.-C., elles deviennent très abondantes entre -525 à

-480. L'augmentation des offrandes suit sans doute la prospérité d'Athènes

qui s'accroît à partir de -570. Mais il est aussi à remarquer que les

offrandes s'accroissent fortement après la mort de Pisistrate (-528). Il y a

donc sans doute aussi une raison politique à la multiplication des

offrandes. Les fils de Pisistrate auraient pu ouvrir l'accès à l'Acropole à

l'aristocratie après une certaine réconciliation. La bourgeoisie

s'enrichissant aurait pu aussi accéder aux offrandes sur l'Acropole alors

qu'elle en était exclue auparavant.

Pourquoi des offrandes ?

L'offrande c'est une pratique qui consiste à offrir

un objet conséquent à un dieu à l'occasion d'un événement heureux pour

plaire au dieu, le remercier ou lui demander une faveur. Mais cet acte de

piété du dédicant (celui qui offre) flatte aussi sa vanité car si l'objet

consacré est désormais la propriété de la divinité, il reste aux yeux de

tous dans le sanctuaire et profite à la notoriété du donateur, il montre sa

richesse et sa générosité.

Les offrandes, à quelle occasion ?

Les offrandes à cette époque correspondent le plus

souvent à la dîme d'une somme acquise (cela peut être le butin d'une

victoire) ou les prémices d'une récolte ou d'une activité nouvelle.

Les auteurs des offrandes ?

Selon les inscriptions dédicatoires, la plupart des

offrandes ont une origine privée, la première dédicace publique date de

-505, elle commémore la première victoire militaire du régime démocratique.

Après la mort de Pisistrate, la plupart des offrandes proviennent

d'artisans modestes*, notamment de céramistes qui rendent hommage à leur

déesse Athéna Ergané (protectrice du travail manuel). Les offrandes

aristocratiques, moins nombreuses**, concernent des distinctions, les

offrandes bourgeoises, une réussite. Toutes les classes sociales participent

donc aux offrandes sur l'Acropole mais elles sont diversifiées en fonction

du statut social

* on trouve des

lavandières, des vendeuses de pain

**

ce qui est

une particularité de l'Acropole par rapport aux autres grands sanctuaires

Le matériau utilisé pour les offrandes ?

Tous les matériaux existants ont été utilisés, mais ici

encore il y a une hiérarchie en fonction de la classe sociale ; céramique,

bois, pierre, bronze, métaux précieux.

- la céramique :

Les offrandes en terre cuite sont les plus communes compte tenu de

l'abondance de l'argile en Attique. Les vases dédiés à Athéna étaient sans

doute conservés dans des lieux abrités et peut-être clos. Les plaques en

terre cuite peintes étaient accrochées, elles représentent le plus souvent

Athéna, certaines étaient même faites en série (Athéna Promachos sur son

char). Des petites figurines peintes de couleurs vives et représentant une

coré debout, tenant un bouton de fleur sur la poitrine, étaient faites en

très grandes séries.

- le bois :

Les offrandes en bois sont attestées par les écrits, elles étaient

nombreuses et parfois précieuses : instruments de musique, coffres ouvragés,

statues peintes, sans oublier la célèbre statue d'Athéna Polias.

- le bronze :

Le bronze restera l'offrande la plus prestigieuse jusqu'à la fin du IV° s

av. J.-C. La mode des chaudrons sur trépied passée, on trouve de la

vaisselle en bronze, surtout des patères. Les femmes offrent assez souvent

des miroirs à manche figurés, un couros levant les bras. Les figurines

représentant Athéna Promachos (guerrière), casquée tenant le bouclier et

brandissant la lance, sont très nombreuses. Toutefois, la coutume d'offrir à

une divinité une statue de son sexe (donc féminine pour Athéna) est tempérée

par l'existences des concours sportifs panathénaïques qui ne concernent que

les hommes. Ceux-ci, pour commémorer leur victoire, décernent une statue de

couros.

- La pierre

Jusqu'à la fin du VI°siècle av. J.-C., la sculpture monumentale reste en

calcaire tendre (poros) tandis que les statues en ronde-bosse utilisent le

marbre de Naxos (les deux premières statues de femme conservées datent de

vers -570 et sont sans doute des importations). Ce n'est qu'au V° siècle av.

J.-C. que le marbre du Pentélique est utilisé. |

Compte tenu des nombreux piratages du site, le click droit pour le copiage du texte et des images est dorénavant interdit. Site sous copyright.

Les élèves peuvent cependant récupérer les images à l'aide d'une copie d'écran pour leurs travaux pédagogiques non lucratifs et non publiables, y compris sur Internet.

Pour tout autre usage, contacter l'auteur:Contact

|